四條畷神社の主神、忠義・孝行共に全うした若き名将、楠木正行さんは23歳で四条畷の戦いで高師直8万と戦い力尽きます。建武の親政時なので後醍醐天皇側についた楠木正成を父として、最後まで戦った1人です。

田辺市の大塔地域は後醍醐天皇の子供、護良親王が大塔宮と言われたことからその名がついているのですが、護良親王や楠木正成、新田義貞に楠木正行などの建武の親政で戦った武将などは、建武中興十五社といって全国各地で祀られています。実は北畠顕家も大阪阿倍野神社に祀られていますがこの1つです。

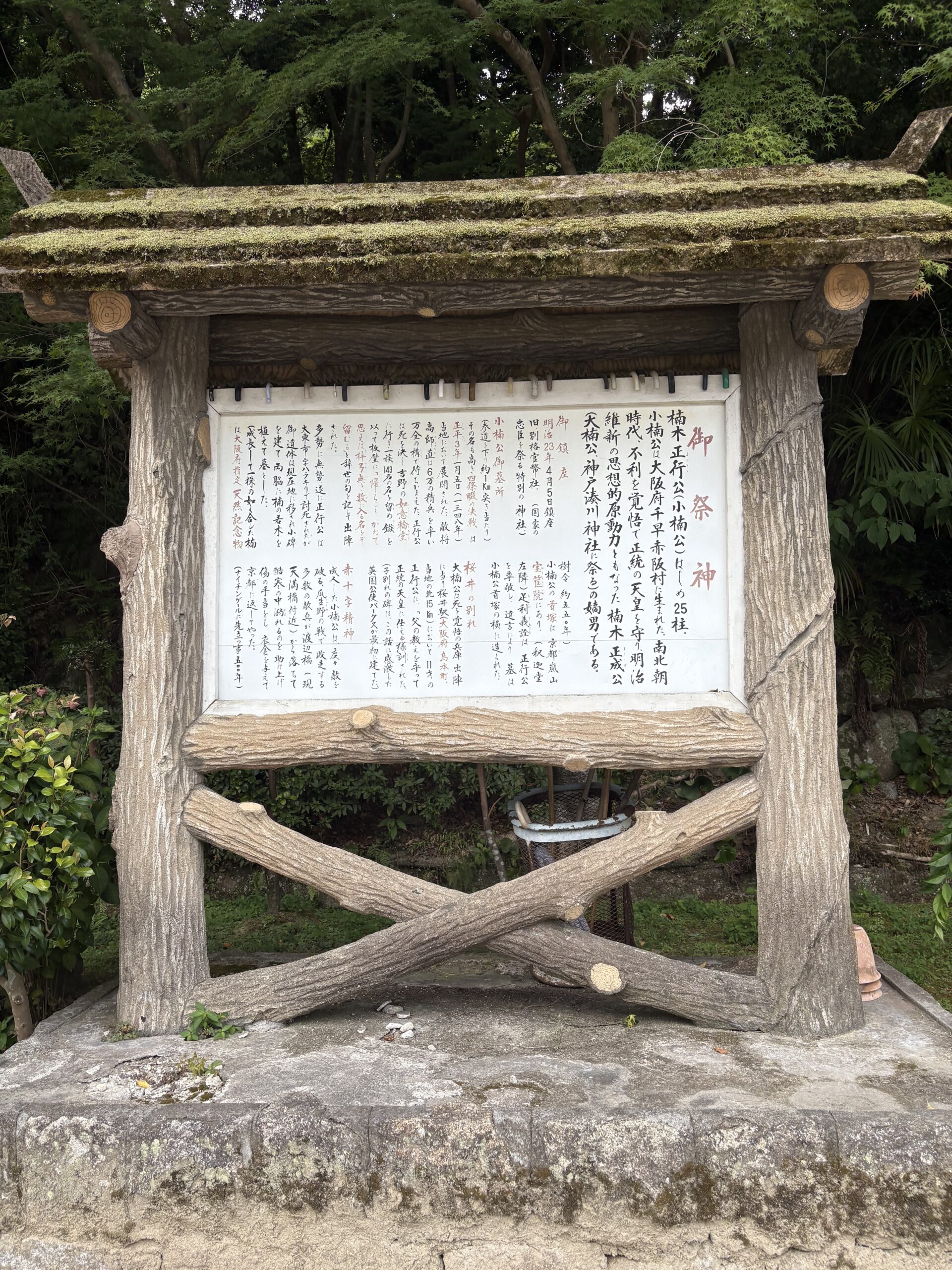

四條畷神社は鎌倉末期、皇位の継承が、公卿・ 幕府の思惑がからんでもつれたとき、不利を覚悟で一身をなげうって飽くまで正統の天皇を守り、明治維新の原動力ともなった楠正成公 (大楠公)の嫡男 で、父にも劣らぬ忠孝両全、 情厚く、智勇にすぐれた正行公 (小楠公)を主神に弟、正時以下24柱を配祀する。明治天皇は、ことに楠公がお気入りで、正成公には正一位を追贈し、別格官弊社第一 号として神戸湊川神社にお祭りになり、正行公には明治30年に従二位を追贈された。

忠孝両全 = 君主に対する忠義と両親に対する孝行を二つとも全うすること。

後村上天皇に対する忠義、そして父母への孝行、楠木正行の言葉です。

桜井の別れ

正成公、死を覚悟の兵庫出陣に当たり、桜井駅(三島郡島本町山崎) において、 11才の我が子正行公との別れに、「父の死後は足利氏の天下になるだろうがどこまでも正統の天皇をお守りせよ。それが父への孝行になるのだ」とさとして、身も心もわが子に伝えて出陣された、話です。

かへらじとかねて思へば梓弓なき数にいる名をぞとどめむ 戦いに出る前に詠んだ歌、もう覚悟を決めていた辞世の句です、弱冠23歳です。

男も惚れる男とはどんな奴か?

と問いますと誤っても三国志の呂布みたいな裏切り繰り返す人間でなく、関羽であり楠公であり正行さん小楠公のような忠義に生きた人間です。自分の命よりも守るべきものを守り身を捨てる潔さ、そして「自分にはできないと思う」という命の使い方が男が惚れる男だとそう感じます。護国神社や靖国神社には国のためや大事な人のため命を落とした英霊が祀られていますが、それも同じ。

いずれは燃え尽きる命なのだから、私利私欲にまみれて散るよりも生き様を示して散りたいものです。