放出ははなてん、読み方が難しい名前にいつもよく出てくるあれです。

天智天皇の時代、天智7年(西暦668年)に新羅の僧である道行が熱田神宮に祀られていた三種の神器のひとつ「草薙の剣」を盗み出しました。そして、道行が逃げる途中難波津で大きな嵐に遭い、神様の祟りを恐れた道行は草薙の剣を放り出して逃げ出しました。そこからこの辺りが「放出」という地名になったらしい、です。大阪は昔上町台地あたりだけ陸地でだいたい海だったので、難波津はまあこのあたり鶴見区とか城東区とかそのあたりくらいも海だったのでしょう。そして「草薙の剣」は無事に見つかったので、熱田神宮へ戻されるまでの間、「草薙の剣」はなんと阿遅速雄神社に保管されていたとの話です。そんなわけで、熱田神宮と阿遅速雄神社は今も仲良しで神職の交流あるとか。

熱田神宮さんはおまいり行ったことないのですが、そりゃ「草薙の剣」が保管されているというパワーのある神社さんですから名古屋出張時に時間あれば行きたいのですが、阿遅速雄神社さんはそんなエピソードがあります。

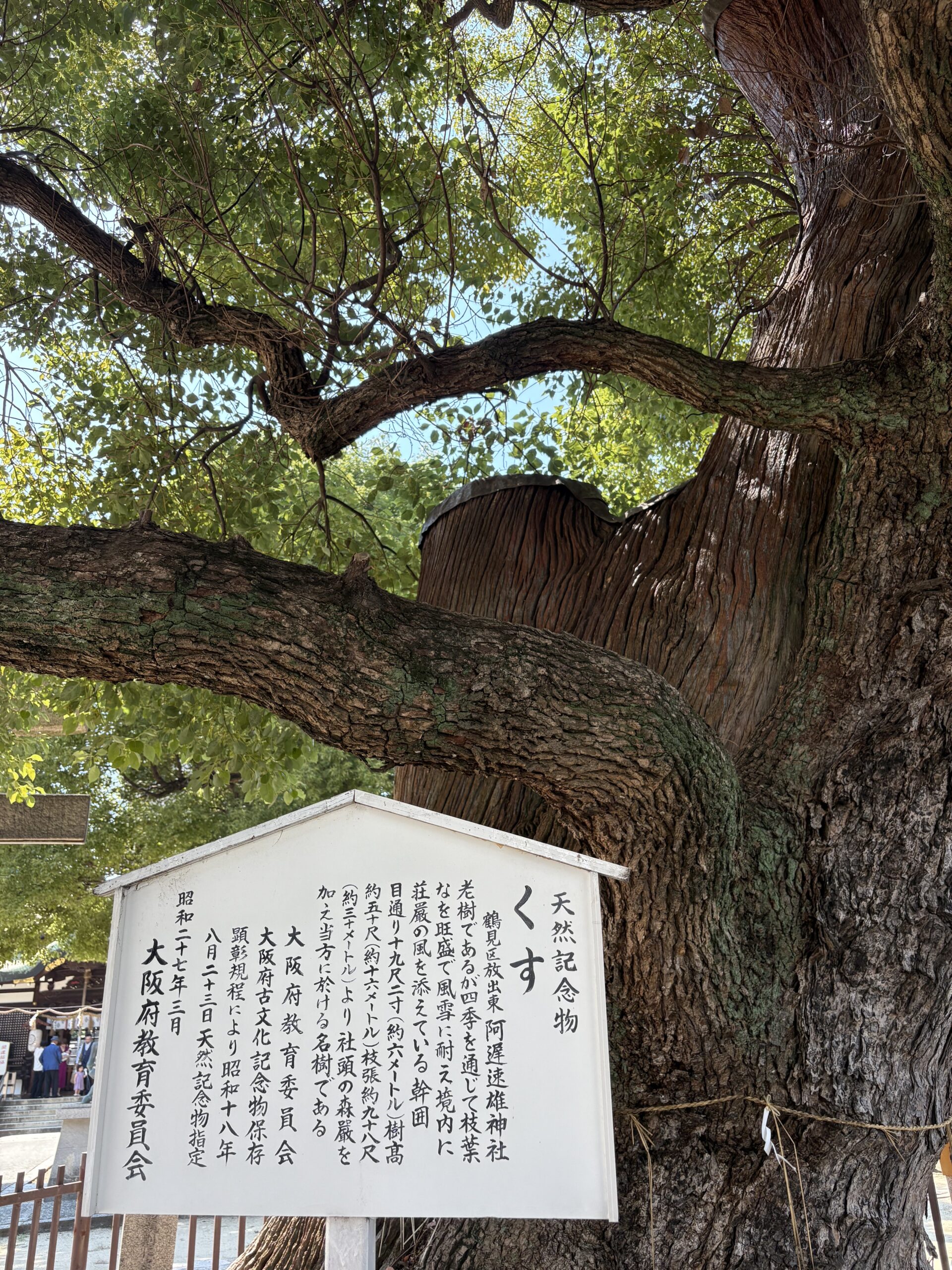

くすの巨木がすごく印象的です。

鶴見区放出東阿遅速雄神社 老樹であるが四季を通じて枝葉なを旺盛で風雪に耐え境内に荘厳の風を添えている。

幹囲目通り十九尺二寸(約六メートル)

樹髙 約五十尺(約十六メートル)

枝張約九十八尺(約三十メートル)より

社頭の森厳を加え当方に於ける名樹である

なんで神社には大きなクスノキやカツラなどあって、その木々をみて癒されるのかなどぼんやり思うと、人間自体がそのような性質を持っているのだと何となくですが理解できます。

海の音のざばんざばんに落ち着くのは、太古の昔人間含め生き物を育んだのが海だったからであって、同じように木々や自然と触れることで癒しになるのは、人間がそのような生き方で進化したからだと。阿遅速雄神社さんにはクスノキですが、神社には鎮守の森があって大きなクスノキのほかにもたくさんの木々や自然が残っているから好きなのだと思います。

お散歩にもよし、おまいりもよし、近くの保育園児たちの散歩コースになってるもいとよし、おさんぽワゴンカーで行き来してるもなおよし。

会社近くの大阪天満宮でも西天満公園でも、おさんぽワゴンカーで散歩してたりして子供たちにはおひさまの光も木々のせせらぎも、鳥のなきごえも全部発見なのでいいものです。