宝永3年(1706)9月、 鴻池新田会所の造営と並行して会所の周濠外側に天照大神

を勧請して神社(神明社) が造営されました。翌年4月に会所内の現在朝日社の場所に社が移され、明治時代まで宮座制により維持管理されました。 この産土神社はもと鴻池新田の氏神でしたが、 明治40年に新庄の皇太神社 (祭神は天照大神)、 三島の三島神社 (祭神は大国主大神) を合祀し、昭和10年4月五箇井路南側の現在地に新しく社殿を建てて移転しました。現在、産土神社の祭神は、伊勢皇太神宮内宮にまつられ天津神天照大神と、出雲大社にまつられ国津神とも言う大国主大神の2神であり、いっぽう会所内の朝日社は新田の開発者である鴻池善右衛門宗利をまつり、鴻池家の神社となっています。

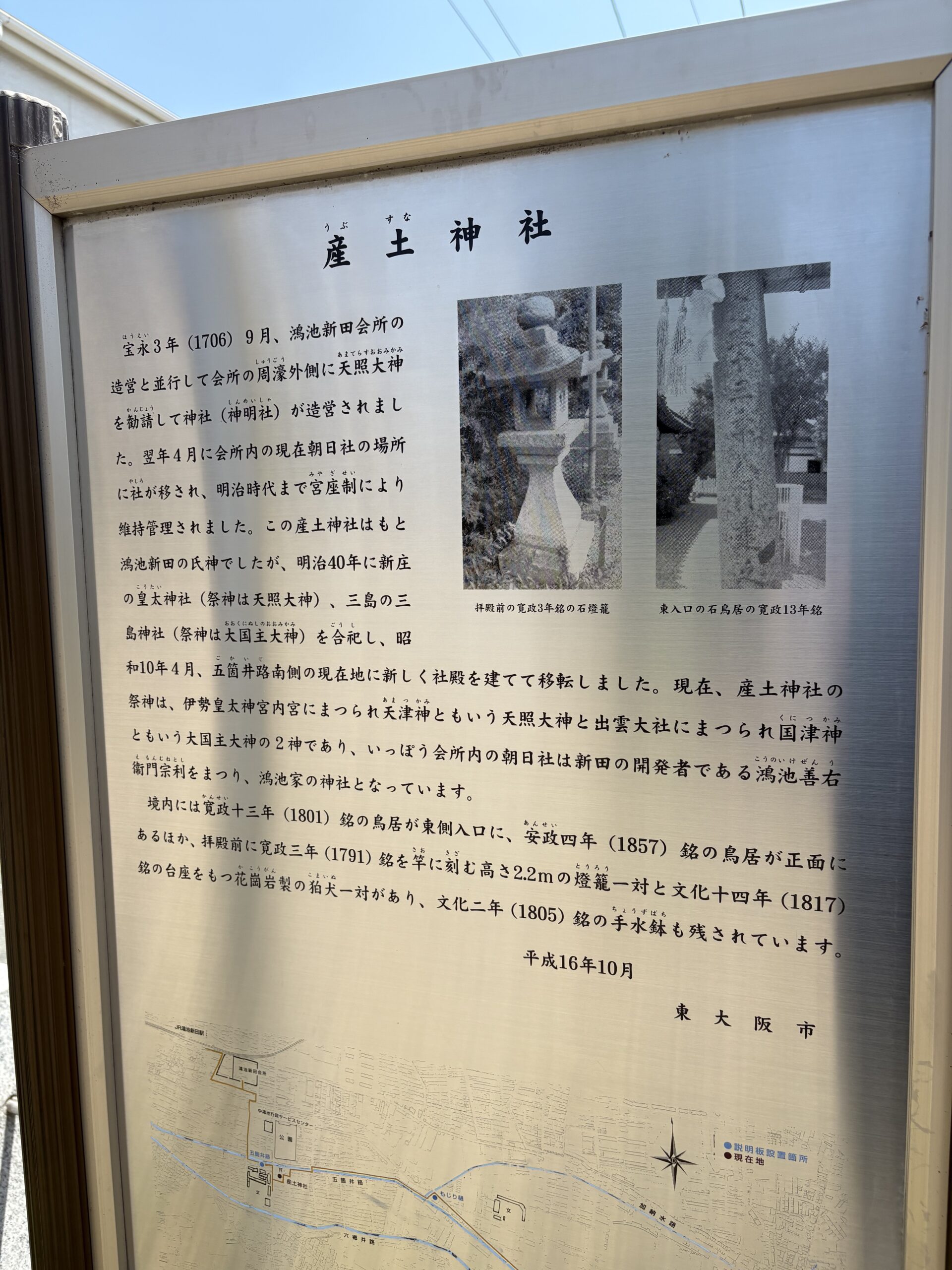

境内には寛政十三年 (1801) 銘の鳥居が東側入口に、 安政四年 (1857) 銘の鳥居が正面にあるほか、拝殿前に寛政三年(1791) 銘を竿に刻む高さ2.2mの燈籠一対と文化十四年(1817)銘の台座をもつ花崗岩製の狛犬一対があり、 文化二年(1805) 銘の手水鉢も残されています。

鴻池新田駅を初めて通った時に、両替商の鴻池さんは駅名にもなるなんてさすがだぜ、と若きときに感じたのですが、山川の日本史に名を刻むくらい鴻池財閥さんなんて大きい会社さんです。財閥の話になると明治維新で借金を踏み倒されたとか、GHQで小作農に農地とられたとか、まあ庶民とは違った角度でのお話を聞けるのですごいのですが、それでも、鴻池新田会所は今でもありますし、その他にもたくさん資産や美術倶楽部とかありまして、なにわおおさかの歴史を作って来られた方と思います。

大阪城の天満橋駅のところあたりにある「京橋」の寝屋川を上流に5キロくらい上がってくると、ここ寝屋川の分かれ道で産土神社様向きと、住道駅向きと分かれます。

川沿いひたすらランニングしたことあるのですが、京橋、鴫野、今福鶴見、横堤、徳庵、くらいまで来るとなかなか面白かったりします。鯰江東あたりの城北川合流でまた北上して戻っていくのですが、鴻池さんは船で年貢を運んでたのかなあとか歴史や昔に思いをはせることができます。