藤森神社の鳥居をくぐって公園にある、伏見義民焼塩屋権兵衛碑です。京阪電車丹波橋から1駅、墨染駅でて徒歩5分くらいです。

焼塩屋権兵衛碑さん、5月18日に毎年やっている伏見義民祭の名前のきっかけになった伏見義民の話の中心人物です。

【焼塩屋権兵衛碑さんの功績】

焼塩屋権兵衛碑さんの生涯は、庶民が不当な権力に抗い、郷土の平穏と人々の幸福のために命を賭した、崇高な精神の証として語り継がれています。彼の物語は、約240年の時を超えて、現代社会における不正への抵抗と、地域社会への貢献の尊さを私たちに訴えかけています。また伏見義民祭では、焼塩屋権兵衛ら七名の義民の偉業を称え、その魂を慰めるための神事が行われ、多くの人々が彼らの勇気を偲び、顕彰しています。

焼塩屋権兵衛さんは、一介の町人でありながら、自己の危険を顧みず、郷土の人々のために犠牲を厭わなかった崇高な精神を示しています。権力に対する民衆の抵抗の歴史として、また、真の「義」とは何かを問いかけるものとして、今日まで多くの人々に感動を与え続けています。彼の生き様は、現代社会においても、理不尽な状況に対し声を上げることの大切さ、そして地域社会への貢献の尊さを教えてくれる、普遍的な価値を持つものです。

【焼塩屋権兵衛碑さんの生い立ちと家業の繁栄】

焼塩屋権兵衛さんは焼塩屋さんです。やきしお?魚ではありません。

もともと「土器師(かわらけし)」で、土器や瓦を製造する職人として生計を立てていました。文禄2年(1593年)、豊臣秀吉が築いた伏見城の御用を務めた記録が残されているそうで、その技術力の高さがうかがえます。当時、伏見城は秀吉の隠居城として、また政治の中心地として栄え、多くの職人や商人が集まっていました。権兵衛もまた、その活気の中で自らの腕を磨いていたのでしょう。

慶長年間(1596~1615年)頃、権兵衛は伏見深草に移り住み、そこで土細工と並行して焼き塩の製造・販売を始めました。この地は、瓦の生産が盛んであったことから「瓦町」と呼ばれ、職人たちが多く暮らす地域でした。焼塩屋権兵衛さんの家業は代々受け継がれ、特に2代目以降は、朝廷や公家の儀式に用いられる土器細工の調達も手掛けるようになります。彼らの手掛けた製品は「伏見焼」と呼ばれ、その精巧さと品質の高さは、当時の文化人や貴族からも高く評価されていました。屋号の焼塩屋は、焼塩屋権兵衛さんらが土器だけでなく、当時貴重であった塩を焼いて精製し販売していたことに由来すると考えられています。

【京都伏見の地域柄】

江戸時代の伏見は、京都と大阪を結ぶ水陸交通の要衝であり、大きい船が行き交う淀川舟運の拠点として、また街道の宿場町として、経済的に非常に発展していました。町には多くの問屋や商家が軒を連ね、酒造業も盛んで、その賑わいは「伏見千軒」と称されるほどでした。焼塩屋権兵衛の家もまた、このような伏見の繁栄の中で、堅実な商いを続け、地域の有力な町人として確固たる地位を築いていたと推測されます。

ただ、当時の伏見奉行、小堀政方(こぼり まさかた)による苛烈な圧政がありました。ここからが本題です。

小堀政方は、着任後すぐに、町民に対し不当な「御用金(ごようきん)」の課徴を始めます。御用金とは、幕府や藩が財政難に陥った際に、商人や富裕層から強制的に徴収する資金のことですが、政方の場合、その名目を恣意的に利用し、度重なる臨時の課税を強いたそうです。特に悪質だったのは、「浚渫御用金」と称して、伏見港の泥上げ工事費用を町民に負担させたり、年貢の取り立てを厳しくしたりしたことです。これらの不正な徴収は、伏見の町民の生活を著しく圧迫しました。繁栄を誇った伏見の町はみるみるうちに疲弊し、商売を閉じる者、財産を失う者、さらには故郷を離れ流浪する者まで現れるという、悲惨な状況に陥りました。町民の間には、小堀政方への強い不満と憎悪が渦巻いていたのです。

【焼塩屋権兵衛碑さんたち伏見義民、立ち上がる】

義憤にかられた焼塩屋権兵衛さんたち、このままでは伏見の町が滅んでしまうという強い危機感を抱き、町民の苦難を救うため、命がけの行動に出ることを決意しました。

文珠九助、丸屋九兵衛、麹屋伝兵衛、伏見屋清左衛門、柴屋伊兵衛、板屋市右衛門、そして、焼塩屋權兵衛の7人です。小堀政方の不正を幕府に直接訴える「直訴(じきそ)」を決意しました、

しかし、当時の江戸幕府において、直訴は「天下の禁」とされ、発覚すれば「越訴(おっそ)」として重罪に処される、まさに命がけの行為でした。場合によっては、訴えた本人だけでなく、家族や関係者までが処罰の対象となる可能性もありました。それでも彼らは、町民の窮状を見過ごすことはできないと、固い決意を固めます。ただ、当時幕府において、直訴が発覚すれば「越訴(おっそ)」として重罪に処される、まさに命がけの行為でした。場合によっては、訴えた本人だけでなく、家族や関係者までが処罰の対象となる可能性もありました。

直訴の成功と焼塩屋權兵衛たちの悲劇

焼塩屋權兵衛たちの命がけの直訴は成功し、奉行を罷免させる事に成功しましたが焼塩屋権兵衛には悲劇が待っていました。このような民衆の直訴が他の地域に影響及ぼすことを恐れ、直訴に関わった者たちに対し、厳しい追及を行いました。文殊九助、丸屋九兵衛、麹屋伝兵衛、伏見屋清左衛門、柴屋伊兵衛、板屋市右衛門、そして焼塩屋権兵衛の七名の町人は、「越訴人」として捕らえられ、再三にわたる厳しい尋問を受けました。自由を奪われ、最終的には命まで奪われることになったのです。

今現在

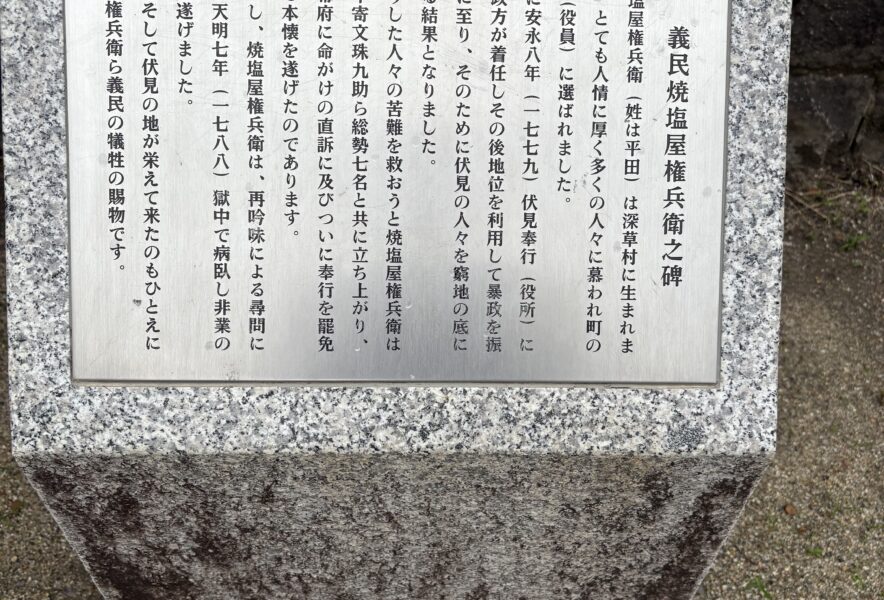

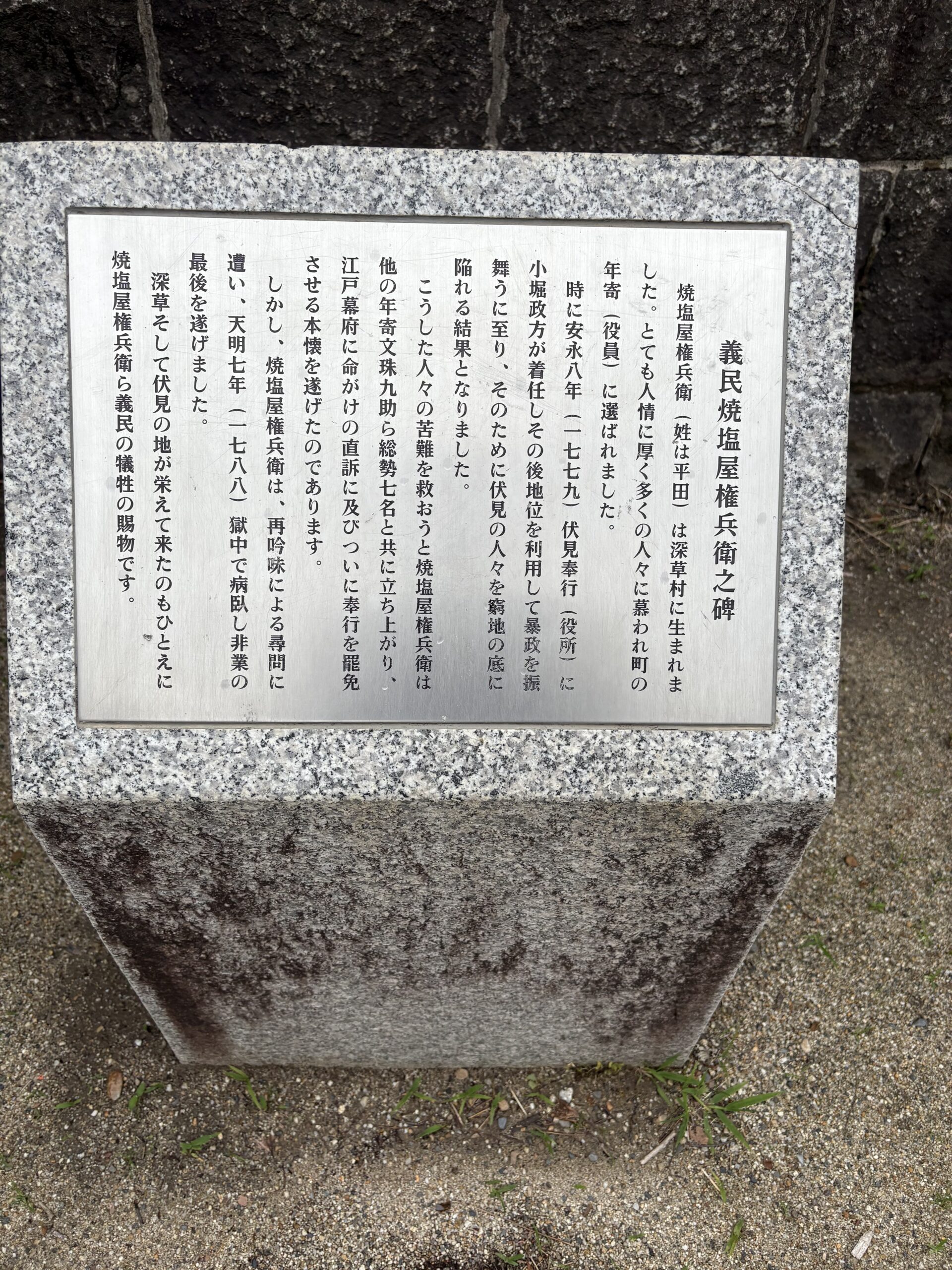

焼塩屋権兵衛をはじめとする「伏見義民」義挙は、の後の伏見の発展に大きな礎を築いたとされています。彼らの行動は、困難な状況下にあっても、不正に対し声を上げ、人々のために立ち上がる勇気の象徴として、後世に語り継がれることになりました。藤森神社(京都市伏見区)に「伏見義民焼塩屋権兵衛君碑」が建てられており、権兵衛の出身地である深草の人々によってその功績が称えられています。

昔小学生の時に読んだ、まんが日本の歴史の中で「大原騒動」を描いた「農民一揆」のシリーズがありまして、この本は飛騨が中心となって大原家と農民たちの姿が描かれていますが、焼塩屋權兵衛さんたちと同じように直訴をした者たちは死罪になっています。主人公役の18歳の若き指導者だった本郷村善九郎も死罪になっていますが、今でもお墓が残されています。

小学生の時には何気なく読んでいたので、みんなのために命をかけてえらいなあくらいでしたが、今感じるのは義民として生きた焼塩屋権兵衛碑さん、善九郎さんも偉くて偉大すぎます。

人生も半分過ぎて折り返してるので、義民として死を迎える偉大さが本当に身に染みますので、いつか迎えるその時には後世に貢献できるようにして旅立ちたいものです。