紫野にある船岡山です。

紫野にある船岡山です。

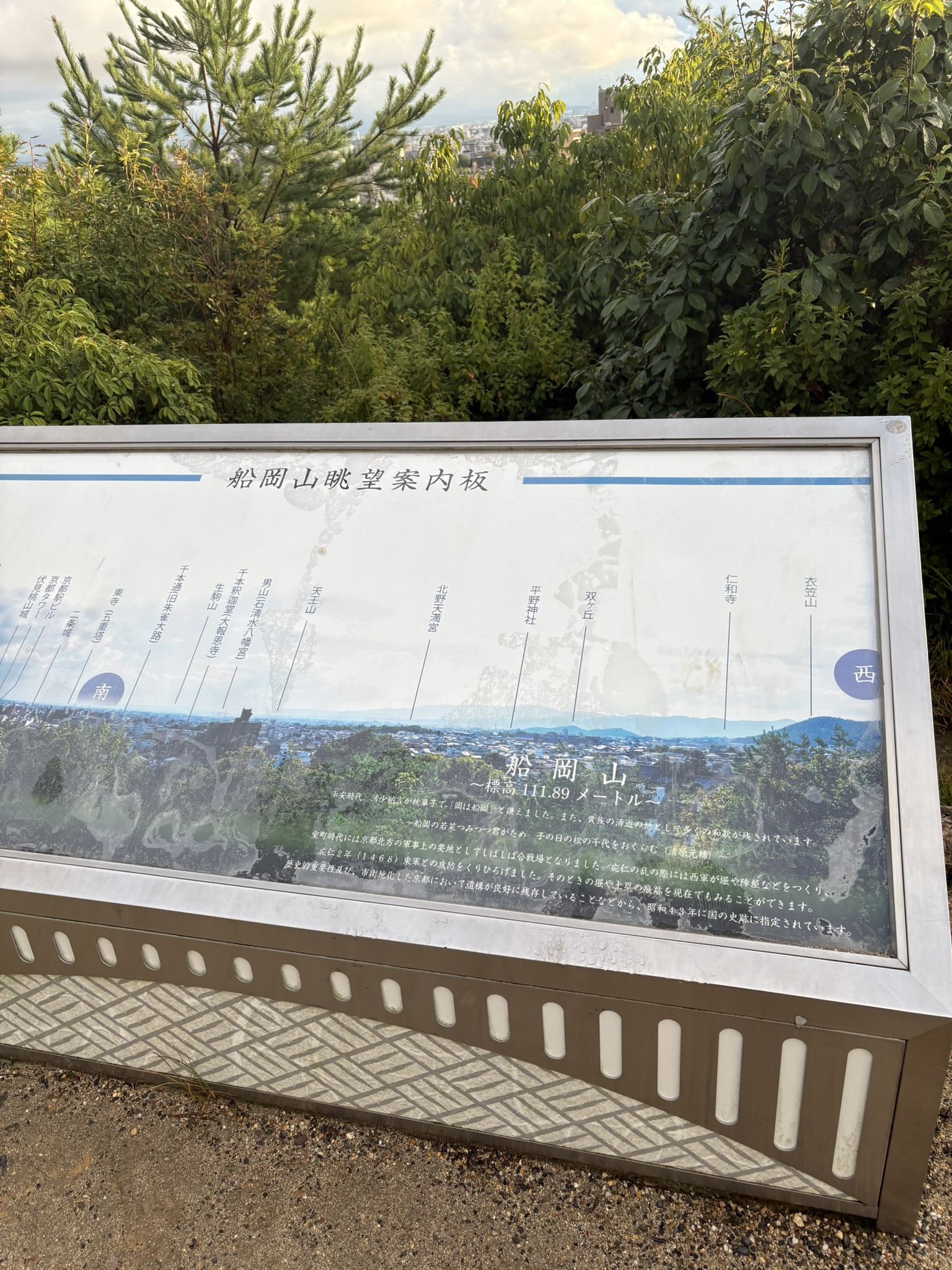

山の高さ標高が112m、比高が45mの独立した丘で、平安京造営時には北の起点とされたといわれ、清少納言が枕草子で「岡は船岡」と書いたことは有名です。京都盆地を眺めるにはちょうどよい高さでもあり、京都の街を一望できる場所です。

なんとなくですが、葛城系の山脈に紀伊半島のほうまで見えるような見えないような。応仁の乱での永正戦跡の石碑と説明版があります。歴史を遡ると第50代・桓武天皇は、船岡山の山頂からの風景を眺めて、都を奈良から京都へ遷すことを決めたとされることから「京都始まりの地」と言われています。

歴史や文化財、この織田信長を祀る建勲神社、敦盛、堀秀政、歴史も地理も地学も大好き人間なのでこういった船岡山のような、歴史からも地理からも地学からもアプローチできる箇所は楽しいのですけど、これは国語の力なのか思考力や洞察力や総合力に,読解力に文章力などの総合力の賜物のような気がしてなりません。言葉がものをあらしめるので、歴史も地理も地学も含めて言語という国語があってずっと生きてきたのであまり感じないものの、大事だなと感じる次第です。

ちなみに国というものはその場所ではなく、言語であって国語である、という考えもあるように人間五十年と聞けば、織田信長の敦盛が出てくるように、国語力の中に文化や伝統、情緒のようなものなどが入っていたりするので最終的にはこの言語こそがアイデンティティというのは間違ってないように思います。祇園精舎の鐘の声と言われた瞬間に、栄枯盛衰の戒めが頭をよぎるように、祖国の文化や伝統に情緒は文学によく出てくるわけで国語を大事にする、調子乗ったら「祇園精舎の鐘の音」つぶやいて栄枯盛衰栄枯盛衰、と戒めることが大事に思います、後は人間五十年も。

神社やお寺には古き良き文化が残っていますし、京都には寺社仏閣が多いのでそういったことを感じます。

もののあわれ、みたいなものもそうです。