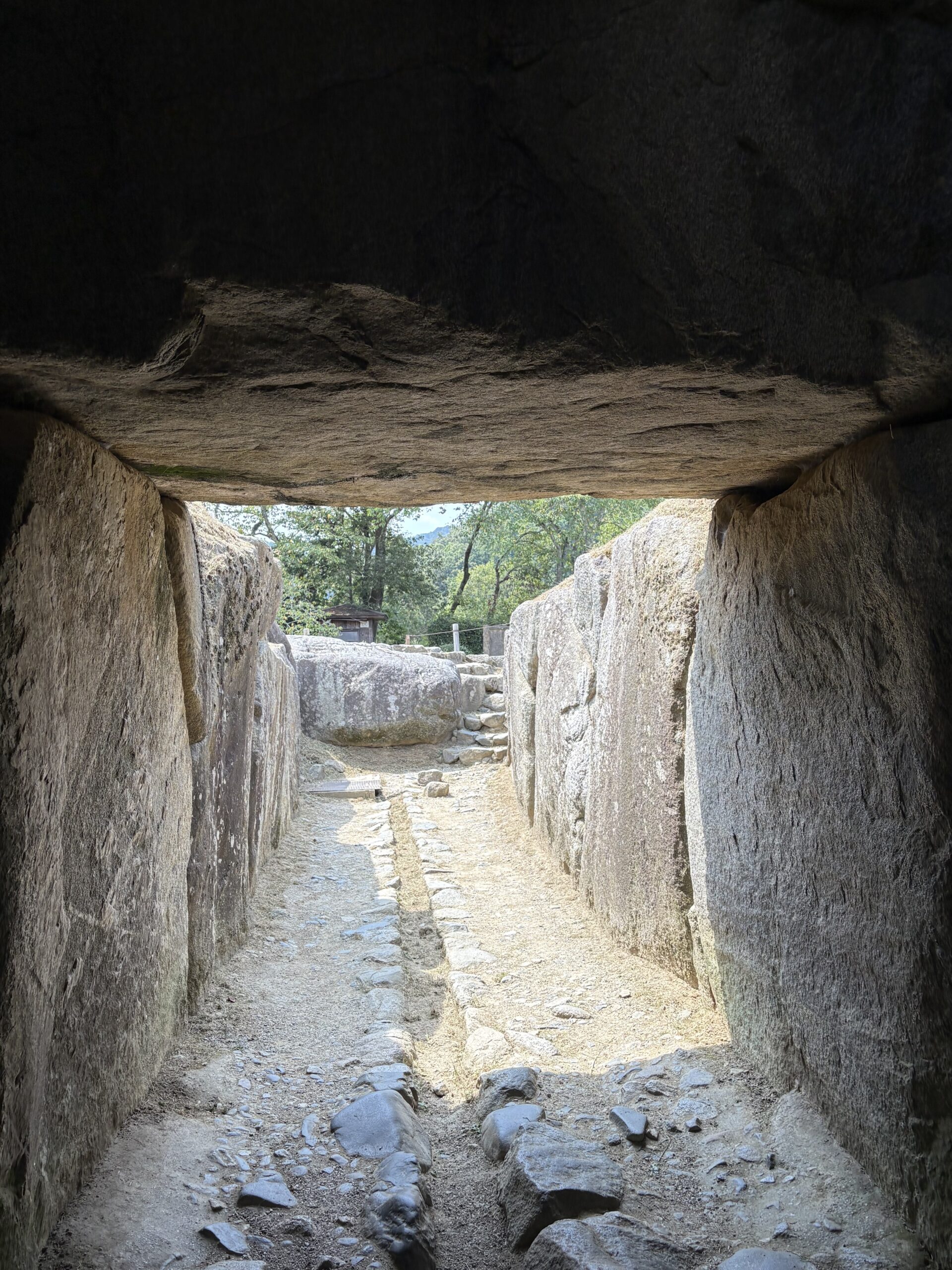

この石舞台古墳は、 横穴式石室を持つ方形填で、築造は7世紀の初め頃と推定されます。 既に古墳上部の封土は失われ巨大な天井石が露出した姿になっています。被葬者は不明ですが、6世紀後半にこの地で政権を握っていた蘇我馬子の墓ではないかといわれて います。昭和8年と10年に本格的な発掘調査が 行なわれ、その結果、 玄室の長さ7.7m、幅約 3.5m、高さ 4.7mで大小30数個の花崗岩が使用されており天井に使われている石の重さは、 北側が約64t、 南側が約77t、 総重量は 約2,300tという大規模な古墳であることが判明しました。

石舞台の名の由来 「石舞台」の名の由来については、一般には 石の形状からとされていますが、 昔狐が女性に化けて石の上で舞を見せた話や、この地に やって来た旅芸人が舞台がなかったので仕方なくこの大石を舞台に演じたという話もあります。もちろん今は石の上に登ることは禁止されています。お弁当などの飲食もご遠慮願います。

蘇我馬子の墓で学んできたので、その記憶がまだ新しい石舞台古墳ですが、当時勢力を誇っていた蘇我氏だろうと言われます。

中にも入れますので中に入ると石が見事に積まれていて、「ほー」と感じますが、社会歴史の先生が言っていたのは「なんでこんなにむきだしになっているのだろうか?」というやつです。仁徳天皇陵のように前方後円墳でもないし、ぽつんと一軒家のようにお墓がここにあるのか、偉いさんだった蘇我馬子の周りに埴輪とか土偶とか玉垣がないのはなぜか、という話です。

これは学説などもあるのですが、「恨まれてたから全部取られた」説があります。蘇我馬子なので聖徳太子の時代ですが、蘇我氏に滅ぼされたりやられた豪族の子孫などが、腹いせに取ってったのじゃないかと言われてて、天皇の墓荒らしはあまり聞きませんが豪族ならあるような気もします。金目のものはとっちゃえ、とかで住民が取ってったかもしれません。日本だけでなくいろんな国の歴史見てもお墓荒らしなどあるので、そうじゃないとこんなぽつんとなってない気がしますので。学びというのはいつどこで目覚めるかわかりませんが、基本歴史大好きちびっ子だったのと今でもこういう話は聞くと「なるほど」と思えるので、学びには自発的な興味関心ないとだめというのは間違いないとおもいます。

(なお今墓荒らしをすると犯罪です)

個人的にはビジネスやっている身からすると新人には最低限度のビジネス書くらい読めとか思いますし、学校で体系的な教育と学習とテストを数年間も実施してきても身にはつきにくい現状を踏まえると、社会人教育もいわんや、という感が強くありますのでなかなか難しいのが本音です。まあ蘇我馬子の墓が興味あるのかといえばなんともですけど、いざ社会に出て学びがないと「学びがある人から疎んじられる」という事実はあると思います。偉そうに言いながらも、石舞台は関大飛鳥キャンパスで見たとき以来なので30年ぶりくらいな気がしますけど、なんかロマンを感じます。